Marqueterie de pierres dures et micromosaïques.

D. du plateau : 115,2 cm. (45 ¼ in.).

PROVENANCE : acquis à Rome en 1835 par Jean-Baptiste Mellerio (1765-1850), le célèbre joaillier de la reine Marie-Antoinette, puis de la cour de Napoléon 1er, dont la famille d’origine lombarde s’était installée en France dès le règne de François 1er ; collection de Jean-Baptiste Mellerio au château de la Doutre, à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ; puis descendance jusqu’à nos jours.

ÉTAT DE CONSERVATION : cet extraordinaire plateau, très complète collection de jaspes et de marbres, a été endommagé par la chute d’un lustre survenue au château de la Doutre pendant la guerre. Une campagne de restauration conservative et réversible a été conduite dans nos ateliers afin de restituer ce chef-d’œuvre.

TEXTE ET ÉTUDES : Dr Anna Maria Massinelli, professeur d’histoire de l’art à l’Académie des Beaux-Arts de Brera à Milan.

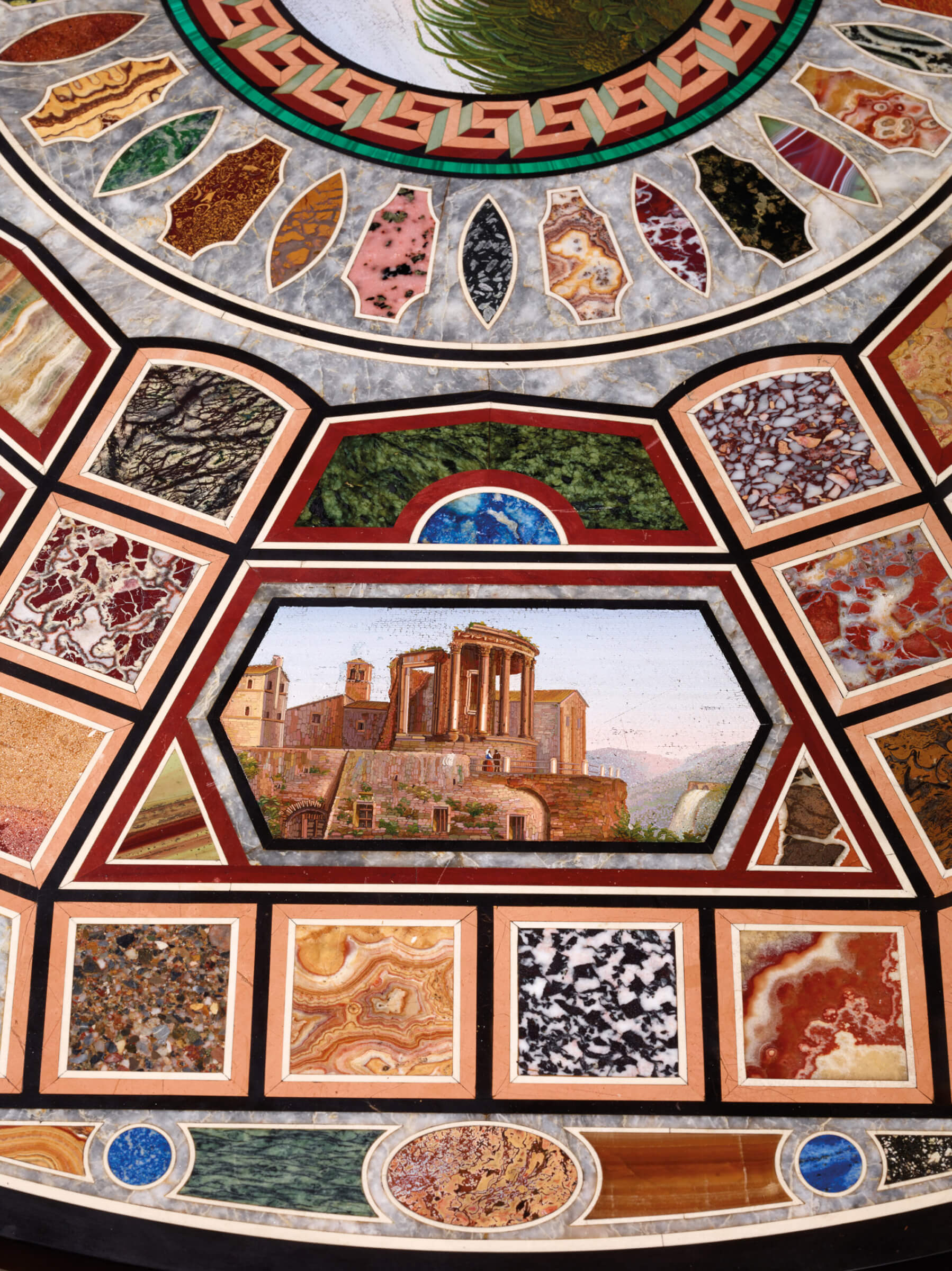

La lithothèque Mellerio témoigne de la fascination de Caramelli pour le monde minéral. Le noyau principal des échantillons composant l’opulente lithothèque Mellerio est constitué de ce que l’on appelle les marmora romana, terme qui désigne les matériaux dont l’extraction et l’utilisation remontent à l’époque romaine impériale, lorsque naquit une véritable lubie pour les marbres polychromes et que chaque territoire de l’empire apporta sa contribution en pierres à la Ville éternelle : l’Espagne, la Gaule, la Grèce, l’Asie Mineure, l’Égypte, la Tripolitaine, la Numidie, la Mauritanie et l’Italie. Les 180 échantillons lapidaires qui composent la géométrie sophistiquée de la table sont posés sur un fond de marbre bardiglio nuagé tandis que ses sections sont profilées par de fines bordures en marbre blanc et noir, en marbre Rosso Antico, le marmor taenarium, provenant du promontoire de l’ancien Cap Ténare, en Grèce.

Cette lithothèque se présente comme un travail exquis d’art lapidaire capable de sublimer cette réminiscence poignante de l’Antiquité, par laquelle des générations de Grand Tourists, épris du charme de la Ville éternelle, avaient été séduites. Elle constitue également le témoignage d’une période prolifique du point de vue du collectionnisme et des études, qui aura vu la passion pour les matériaux lithiques passer ainsi d’une satisfaction esthétique hédoniste à une discipline scientifique.

Médaillon central :

Ill. 1 – Le mythe de la naissance de Rome. L’iconographie traditionnelle de cet événement mythique, caractérisé par la Louve allaitant les jumeaux Romulus et Remus, a fait l’objet de diverses interprétations au fil du temps. Peter Paul Rubens (1577-1640) s’était penché sur ce thème dans un tableau réalisé à Anvers en 1612 (Rome, Musées du Capitole).

Dans les quatre panneaux ovales :

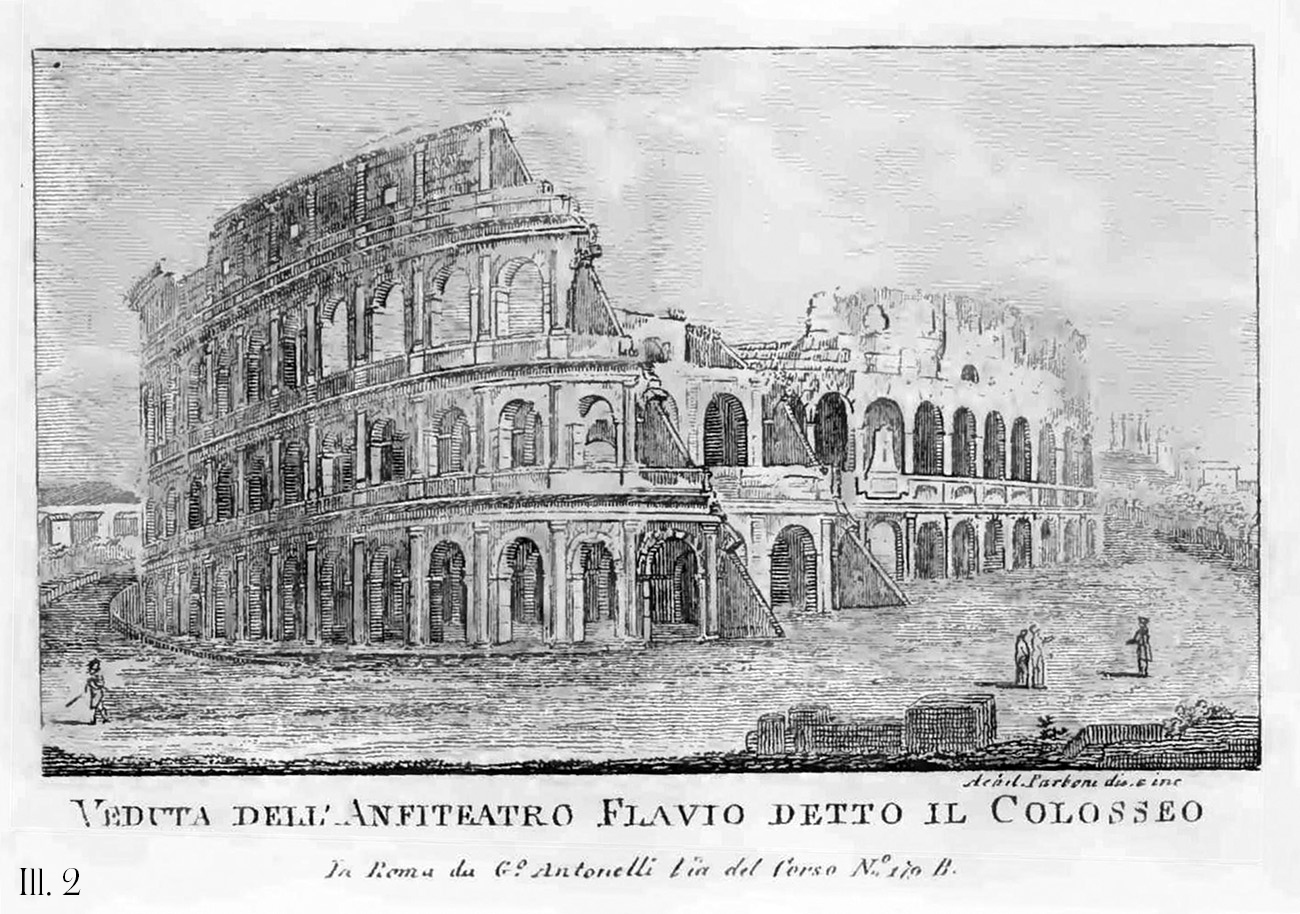

Ill. 2 – Vue de l’amphithéâtre Flavien depuis mont Palatin, à partir de la même perspective que l’estampe d’Achille Parboni, probablement utilisée comme modèle, mais à la différence près que l’on observe dans la mosaïque l’ajout de l’arc de Constantin sur la droite.

Ill. 3 – Les mosaïstes avaient également à leur disposition une infinité de modèles picturaux et de gravures avec des vues sous différents angles pour la place Saint-Pierre. Le modèle utilisé ici pourrait être un dessin de Giovan Battista Piranesi, gravé par Pietro Ruga et inclus dans la collection d’estampes publiée par Nicola de Antoni en 1800, qui est devenue l’une des vues les plus populaires, avec l’entrée de la place vue de gauche, comme si on entrait par le Borgo Santo Spirito.

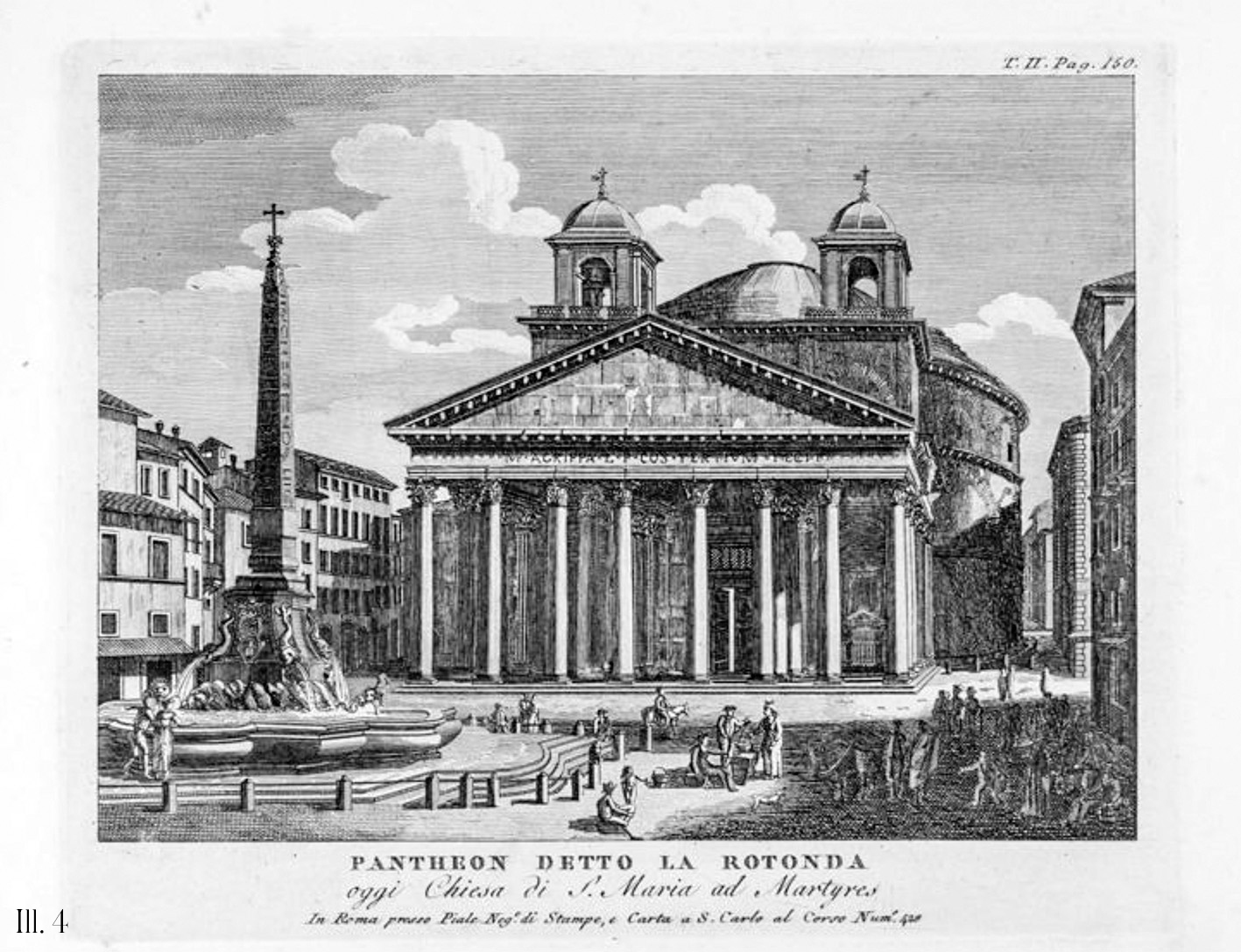

Ill. 4 – L’ovale avec la Piazza della Rotonda montre cette célèbre vue romaine telle qu’elle était au milieu du XIXe siècle, dominée par la structure solennelle du Panthèon, représenté avec les deux clochers latéraux ajoutés à la demande d’Urbain VIII Barberini dans la première moitié du XVIIe siècle et démolis en 1882. Parmi les innombrables vues, le modèle de référence pour cette mosaïque pourrait être la gravure d’Achille Parboni, reproduite à plusieurs reprises dans les volumes présentent des vues de Rome.

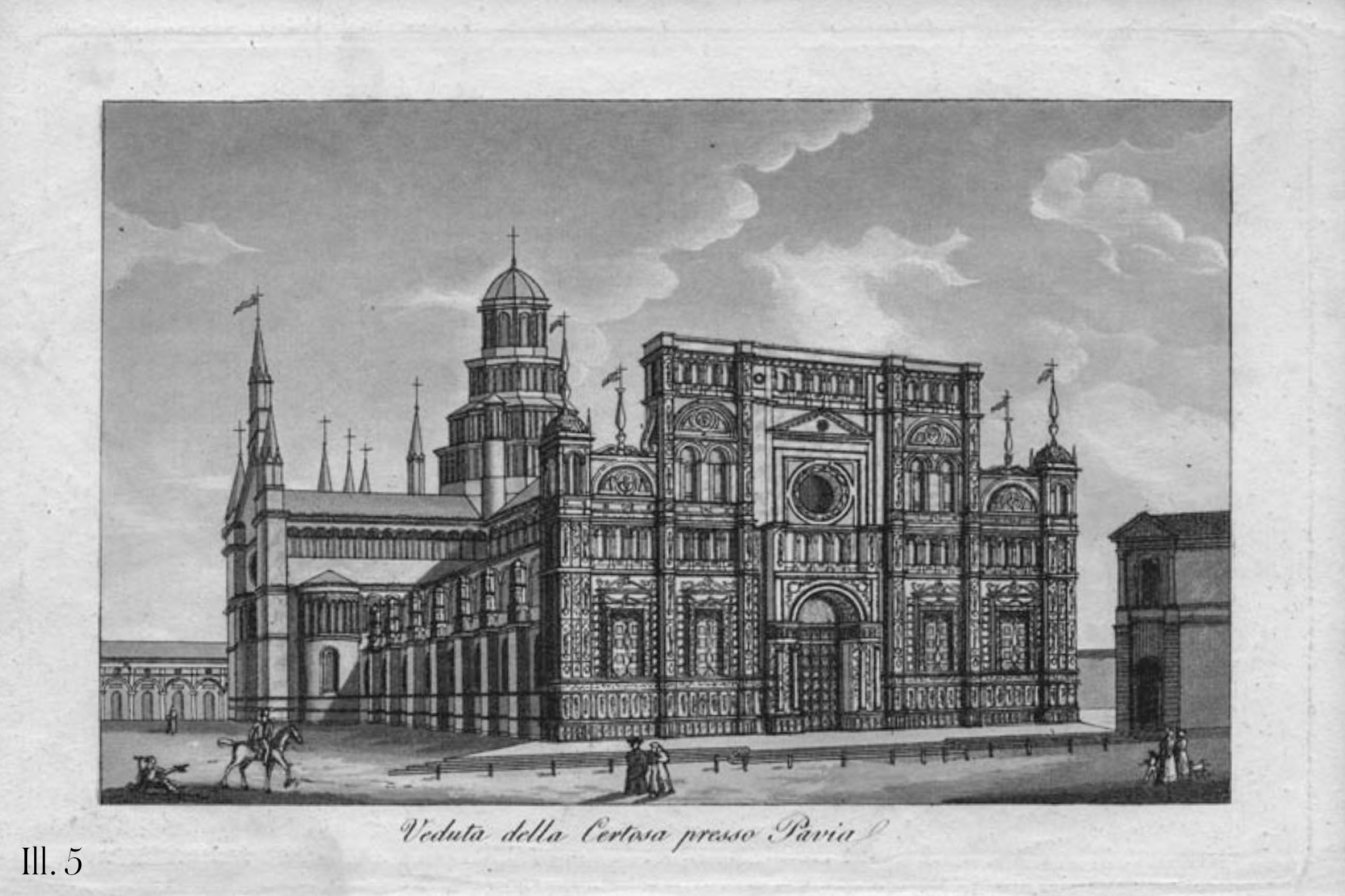

Ill. 5 – La vue de la Chartreuse de Pavie est tirée d’une gravure contenue dans le volume de Francesco Gandini, Viaggio in Italia de 1831. Il s’agit d’un sujet inhabituel qui ne figure pas dans les répertoires iconographiques de la mosaïque romaine. Cependant, si on le considère en relation avec la figure de Jean-Baptiste Mellerio, il prend une autre valeur : celui-ci désirait manifestement confier à ce tableau le souvenir de son voyage en Italie en célébrant non seulement la ville éternelle, mais aussi les lieux les plus significatifs du nord de l’Italie, d’où était originaire sa famille.

Sur les panneaux hexagonaux :

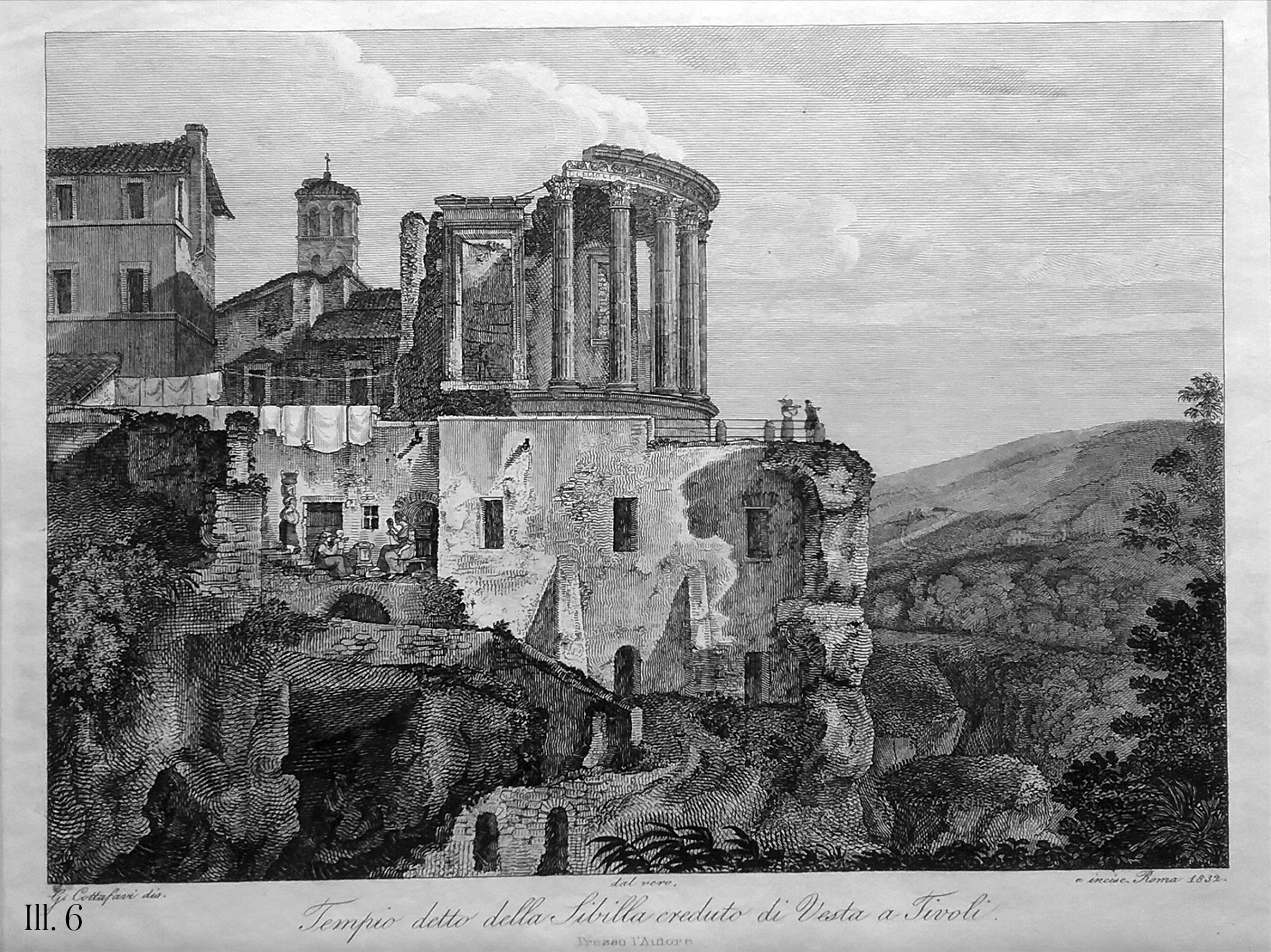

Ill. 6 – Vue du promontoire rocheux de l’acropole de Tivoli sur lequel se dresse, au centre, le temple de Vesta, datant du Ier siècle av. J.-C. La vue est même que celle qui apparaît dans la gravure de Gaetano Cottafavi de 1832, dans laquelle, néanmoins, comme dans d’autres gravures contemporaines, le temple de la Sibylle est omis, alors qu’il est ajouté dans la mosaïque.

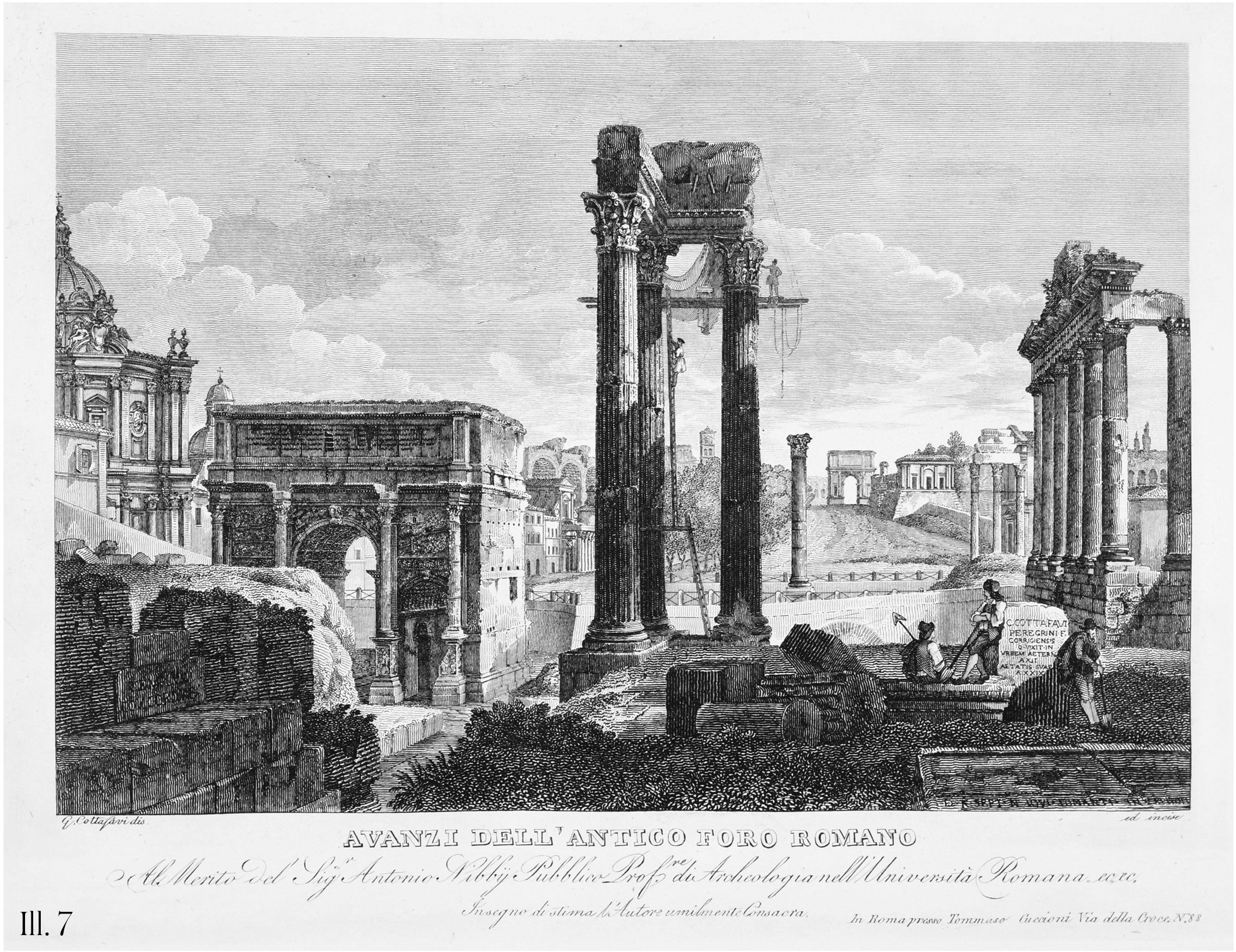

Ill. 7 – L’ample vue des ruines du Forum romain, image iconique célébrant les fastes impériaux d’antan, est dominée par les trois colonnes du Temple de Vespasien au centre, entre l’Arc de Titus et le portique ionique du Temple de Saturne. La vue sud du complexe archéologique monumental se retrouve dans la vaste production graphique du XIXe siècle, comme par exemple une gravure de l’artiste Gaetano Cottafavi.

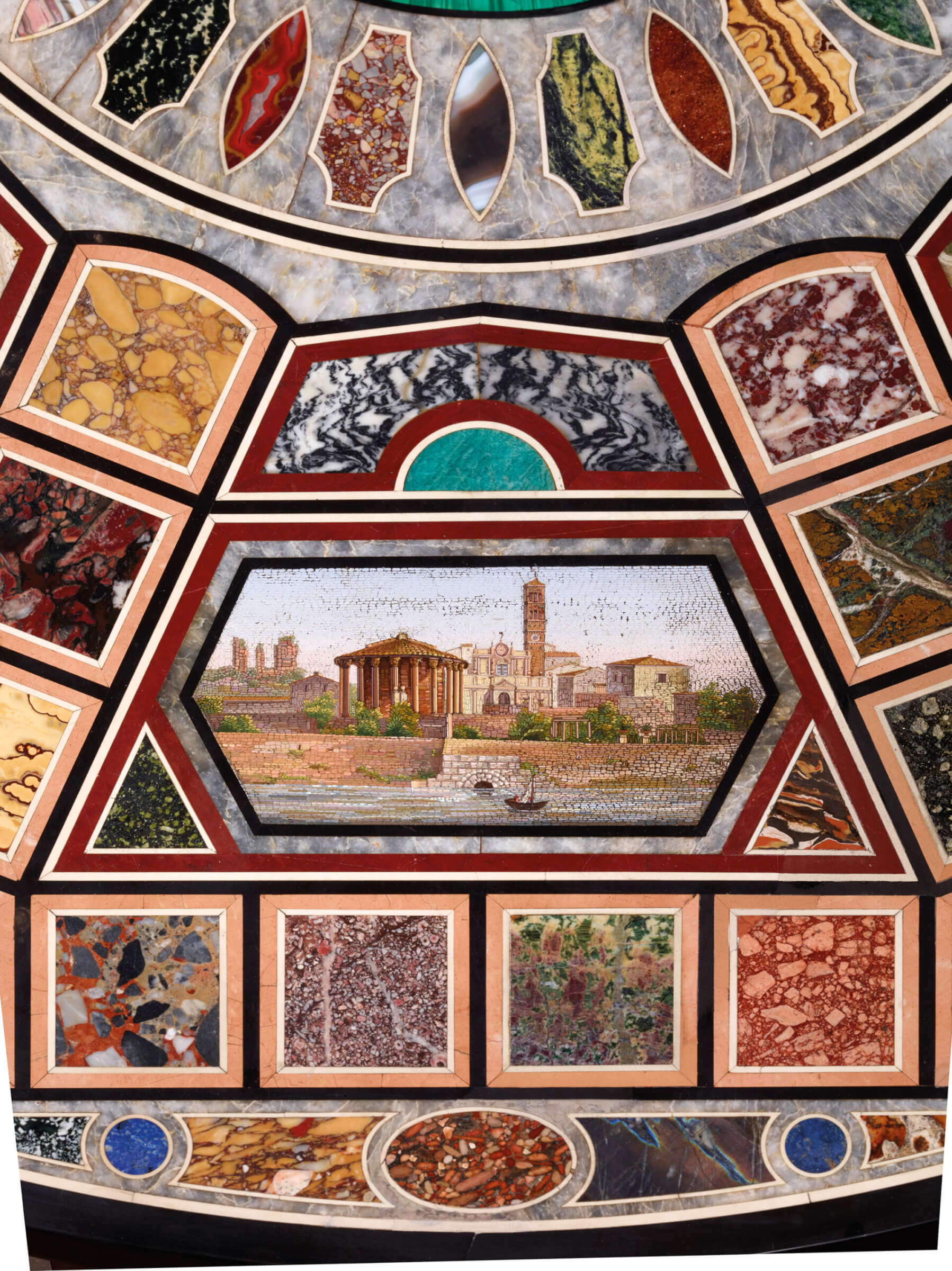

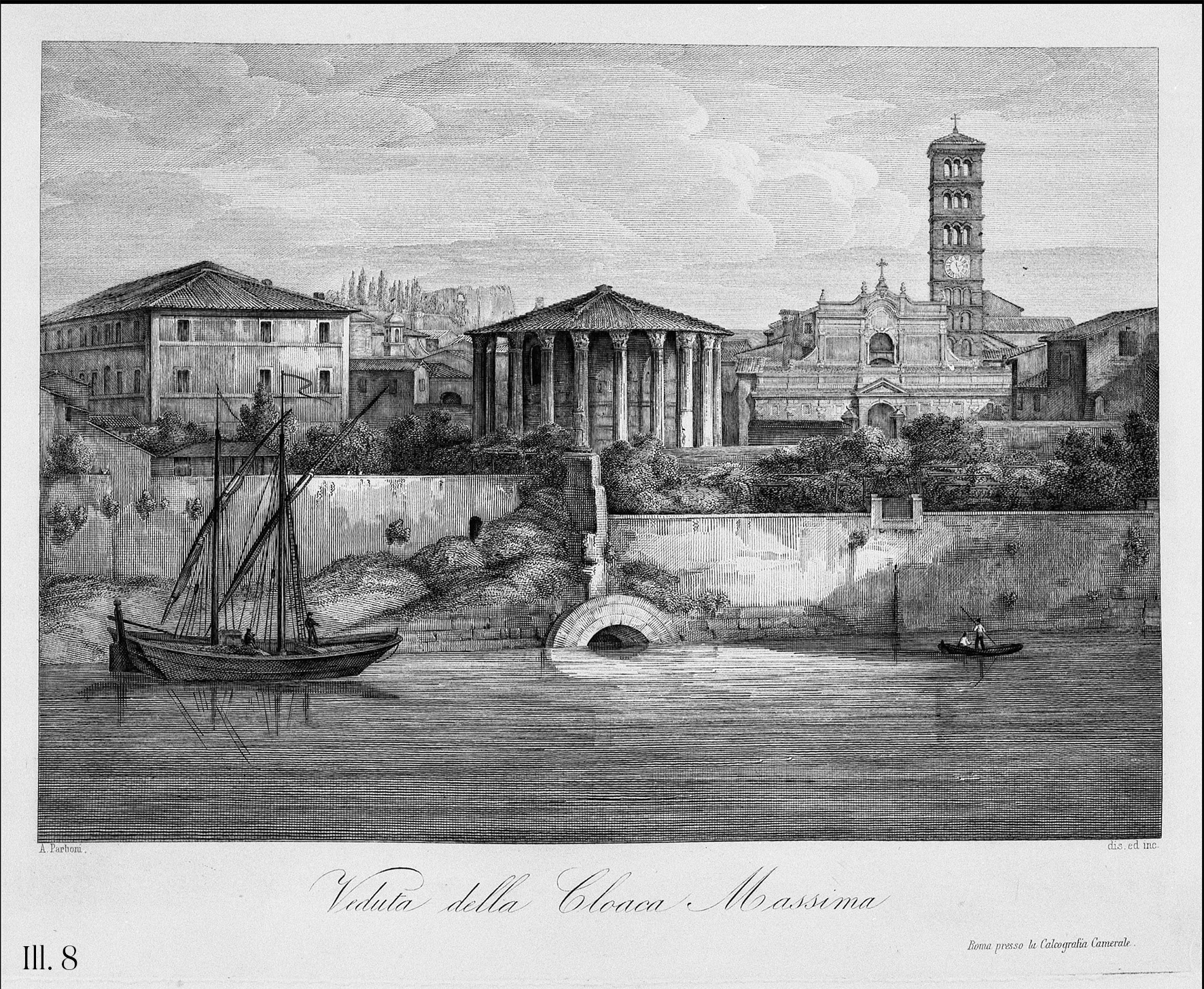

Ill. 8 – La mosaïque représentant la Cloaca Massima et la rive du Tibre à proximité de l’île Tibérine montre l’embouchure de l’ancien égout datant du VIIe siècle avant J.C., surmonté du temple d’Hercule Victor et de la basilique médiévale de Santa Maria in Cosmedin, avec sa façade du XVIIIe siècle et son ancien clocher. La mosaïque s’inspire, avec quelques simplifications, d’une gravure d’Achille Parboni.

Ill. 9 – La cathédrale de Milan est la deuxième vue de Lombardie insérée dans le cycle de mosaïques de la table. L’espace autour de la cathédrale était cependant encore étroit en raison des anciens bâtiment civils environnants qui obstruaient la vue de face, de sorte que les vues du début du XIXe siècle sont plus communément prises du côté droit, comme dans la présente mosaïque tirée d’une gravure de Carolina Lose de 1816.